La cosa empezó bien. Demasiado bien.

El Cross Nocturno de Orihuela es una de esas carreras que lo tienen todo para ser perfectas: distancia asumible (6,6k), monumentalidad de postal, público entregado y esa magia tan especial de correr por la noche. Y un final por todo lo alto: la subida al Seminario. Son solo 643 metros, pero cada puñetero metro te muerde las piernas, con 66 metros de desnivel y una pendiente máxima del 16%.

Además, es un Vía Crucis. Literalmente. Con sus catorce estaciones en las que puedes pararte, si quieres, a rezar, meditar o recuperar el resuello.

Este año tenía un plan. Subir esa cuesta corriendo. Del tirón. Sin parar en ninguna estación, ni la primera ni la decimocuarta. Redimirme de anteriores ediciones en las que me había rendido a mitad de pendiente mientras la gente me pasaba acelerando como si yo fuera un semáforo en ámbar. Y lo conseguí. Bueno, técnicamente lo conseguí.

La subí del tirón.

Andando.

Sin correr ni un solo metro. Convertido en un transformer articulado que se movía con la fluidez de la estatua en el Jardín Botánico que cantaba Radio Futura.

Porque este año decidí ir disfrazado de Hombre de Hojalata.

No fue casualidad. En la revista, mis jefas me llaman Iron Man desde que volví a correr hace tres años. Yo siempre las corrijo: soy el Hombre de Hojalata, no Iron Man. Es coña, claro. Después de 25 años celebrando el cierre semanal de cada edición con una noche de gin tonics (yo a distancia, porque teletrabajo y la redacción está en Madrid), ponerse a correr es casi una traición.

Sin embargo, en el fondo, confieso que siempre me he creído un poco Iron Man. O sea, nací en el Mediterráneo. Tengo una mamma. Cómo no me voy a creer un macho alfa con unas cualidades portentosas. La biología y la realidad me pusieron en mi lugar, pero me costó décadas aceptarlo.

Así que este año me planté en Orihuela vestido de lo que soy.

Por cierto: yo había pensado ir al chino a comprarme un disfraz de los que venden en bolsa de plástico por quince euros. Práctico, rápido y a otra cosa. Pero Manoli consideró que eso era poco currado. Cutre. Industrial. Así que se empeñó en hacer su propia versión del Hombre de Hojalata. Y se entregó a la causa con fervor artesanal: Shein, Amazon, tiendas de todo a cien. Mallas plateadas, leggings compresivos plateados (aunque no sé cómo definir esta prenda, ni siquiera si tiene nombre, una especie de manguito hasta media pierna para que no se vieran mis calcetines amarillos de Bob Esponja que son, eran, mi amuleto), pantalón plateado por encima —para no marcar paquete con la malla, que es algo que queda muy feo—, camiseta plateada. Pintura plateada en la cara. El corazón de reloj colgando del pecho. El embudo en la cabeza. El hacha. No faltaba detalle.

Y luego estaba la broma. Que a mí me parecía obvia, graciosísima. Cuando alguien del público reconocía el disfraz y me gritaba:

—¡Hombre de Hojalata!

Yo respondía:

—No, no… Soy Iron Man, lo que pasa es que en Aliexpress me timaron.

¿Risas? No. Perplejidad. Incomprensión.

Luego ya, cuando empezó a fallarme el resuello, cuando me llamaban:

—¡Hombre de hojalata!

Yo negaba con el dedo y respondía:

—I-ron-man…

Misma perplejidad, misma incomprensión.

Excepto dos o tres excepciones de las 200 personas del público que me gritaron ¡Hombre de hojalata!, sin contar los 800 corredores que me adelantaron por el camino, que debieron ser casi todos. A nadie le hizo ni puñetera gracia. En cuanto a los niños pequeños que estiraban sus bracitos para chocar las manos, yo era una mezcla incomprensible de payaso y alienígena.

Y entonces fui entendiendo algo. Algo que arruinaba mi chiste. Y que me ha hecho reflexionar sobre los compartimentos estancos, las cámaras de resonancia y los contextos culturales (casi universos paralelos) en los que vivimos. Así que aquí van cinco fotos con interpretaciones diferentes de lo mismo, para dejar bien claro que mi idea era buena, joder, pero que habitamos burbujas separadas por edades y algoritmos.

Foto 1: El Mago de Oz (fotograma original – Dorothy, león cobarde, espantapájaros, hombre de hojalata, todos juntos en el camino de las baldosas amarillas)

Para un boomer: El Hombre de Hojalata. Evidentemente. El que necesitaba aceite para moverse y corazón para sentir. ¿Cómo no vas a reconocerlo?

Para un millennial: Me suena a una peli viejuna de mis padres, de antes de Pixar. ¿No había un señor detrás de una sábana moviendo palancas?

Para mi sobrino Alexei, puro Gen Z, : Ni idea, tito. ¿Steampunk? ¿Cosplay vintage? ¿Algo de antes de internet?

Para un niño: ¡Un astronauta!

Foto 2: Mägo de Oz (el grupo de heavy metal español)

Para un boomer: Coño, estos son muy buenos. Son de mi época. ¿Cómo se llamaban? ¡Ah, sí, Barón Rojo!

Para un millennial: [Tarareando] «Ponte en pie, alza el puño y ven, a la fiesta pagana…”

Para un Gen Z: [En su jerga incomprensible] Qué cringe tío, esos heavys son re-based.

Para un niño: ¿Por qué tienen barbas tan largas?

Foto 3: Iron Man (la película de Marvel)

Para un boomer: Ah, sí, ese de las películas modernas. Mis nietos las han visto todas, pero no les veo el fuste.

Para un millennial: IRON MAN. Obvio. El puto amo. Tony Stark. Tecnología, millones en el banco, salvando el mundo porque él lo vale.

Para un Gen Z: Iron Man, sí. ¿Pero cuál? ¿De qué fase del MCU?

Para un niño: ¡Iron Man! ¡Ese sí que lo conozco!

Foto 4: Ironman (prueba de triatlón – gente sufriendo)

Para un boomer: Masoquistas.

Para un millennial: La prueba definitiva. Algún día la haré. Algún día.

Para un Gen Z: Contenido para Instagram. Motivación. Grind. Hashtag NoExcuses.

Para un niño: ¿Por qué lloran si han ganado?

Foto 5: Yo disfrazado de Hombre de Hojalata en Orihuela

Para un boomer: Ah, el Hombre de Hojalata. Aunque va un poco pasado de lycra.

Para un millennial: El yayo se lo ha currado, ¿aunque cuál es el concepto?

Para mi sobri el Z: Jajaja, ya verás qué sticker guapo te hago, tito…

Para un niño: ¡Un robot! ¿Por qué va tan despacio?

Vayamos con la carrera.

Salí bien. A seis minutos y pico el kilómetro, que es mi ritmo natural cuando no intento impresionar a nadie. Las piernas respondían. Las pulsaciones estaban controladas. Todo perfecto.

Hasta que me encontré con el Muro.

Ese Muro del que hablan los maratonianos con reverencia y terror. Ese Muro que te llega en el kilómetro treinta, treinta y cinco, treinta y ocho, cuando ya casi acaricias la meta… Pues bien: a mí me llegó en el kilómetro tres. En el kilómetro tres de una carrera de seis kilómetros y pico. Ni siquiera había llegado a la mitad y ya estaba contra el Muro. No podía creérmelo. Colapso total.

No era cansancio normal. Era otra cosa. Una rigidez mecánica que me convertía literalmente en lo que representaba: un muñeco de metal oxidado. Como si me hubiera metido en el papel tanto que lo hubiera metabolizado mentalmente, en plan Actor’s Studio. Las rodillas no se doblaban. Los muslos me pesaban como si alguien les hubiera metido lastres de plomo. Cada zancada requería un esfuerzo consciente. Era Forest Gump antes de que se le rompieran las prótesis. Era el Hombre de Hojalata antes de que Dorothy le echara aceite en las bisagras.

Y entonces empezó el desfile de humillaciones.

Me adelantó un papá con su hija de 12 años. Me adelantó uno que llevaba un cencerro al cuello de los que llevan los bueyes. Me adelantaron las que iban disfrazadas de monjas sexis, como Rosalía en Lux, y que corrían con zapatos de tacón. Me adelantaron unos que llevaban unos paracaídas suspendidos de unos armazones metálicos supercurrados. Me adelantaron los grupos que llevaban carros caseros de cartón piedra que pesaban más que yo. Me adelantó un chaval simpatiquísimo que me dio ánimos desde una silla de ruedas empujada por sus colegas —con toda mi admiración, por cierto—. Me adelantó un grupo de zagalones que venían empalmando de marcha, a uno de los cuales lo vi apartarse detrás de un contenedor en el barrio de San Francisco para vomitar en el km 1, y aun así, en el km 4 me dejó atrás como si fuera un poste de la luz. Acabé, posiblemente, entre los cinco últimos clasificados. Puede que el último. Todavía no me he atrevido a mirar los resultados oficiales.

Fui haciendo cacos, pero tampoco funcionaba. Toda la calle san Agustín me la hice andando para reservar lo poco que me quedaba y pasar el puente viejo trotando, porque media Orihuela está ahí, animando. Y cuando empezó la cuesta definitiva sencillamente me rendí. Aproveché varias estaciones del Vía Crucis para sentarme. Manoli me esperaba a 200 metros del final para hacerme la foto gloriosa. Y yo me volví a sentar a su lado. Un minutillo. Filosofando sobre las cosas que merecen la pena en esta vida y que si me empeñaba en seguir hasta la meta, que se venía conmigo por si me tenía que recoger del suelo.

En fin.

Me cambié en casa de su tía. Mientras me quitaba capas de ropa plateada como si fuera una cebolla metálica, analicé la carrera, buscando una razón para el desastre, una excusa, una coartada. Y seguí analizándola mientras me duchaba y me quitaba la pintura de la cara y me comía la tortilla de alcasiles.

Y entonces di con el culpable.

Los leggings compresivos, o manguitos perniles, o cómo demonios se llamen, que me cubrían las rodillas habían jodido por completo la biomecánica newtoniana que aprendí de Héctor. Demasiadas capas de tela apretada impidiendo el movimiento natural. La rigidez no era cansancio. Era física pura: un bloqueo mecánico de la articulación. Había acción, pero no había reacción.

¡Claro!

Se lo expliqué a Manoli en el coche, de vuelta a Cartagena.

Pero Manoli no se lo tomó bien.

—Oye, que no me vengas a echar la culpa por haber tenido una pájara, ¿eh? Que a veces el cuerpo funciona y a veces no. Y ya está. No pasa nada. No tienes que demostrar nada.

—No. Técnicamente no he tenido una pájara. Han sido los tubos cilíndricos esos. No podía doblar las rodillas.

—Pero melón, si te dije que te los pusieras por debajo de las rodillas.

—No. Eso no lo has dicho.

—Que sí. Textualmente te lo dije.

—No lo he escuchado.

—No lo has escuchado porque no me escuchas.

Silencio. Cincuenta minutos de carretera en silencio.

Pero ella no había terminado. Al llegar a casa, soltó:

—¿No te das cuenta de la contradicción?

—¿Qué contradicción?

—Si no aceptas que te puede dar una pájara sin más explicación, porque somos humanos y a veces el cuerpo falla, eso contradice toda tu teoría de que por fin has aceptado que eres el Hombre de Hojalata. O sea, en el fondo de tu subconsciente, sigues creyendo que eres Macho Man.

—Iron Man.

—Me da igual. ¿No te parece un poco incoherente, cariño?

Ay.

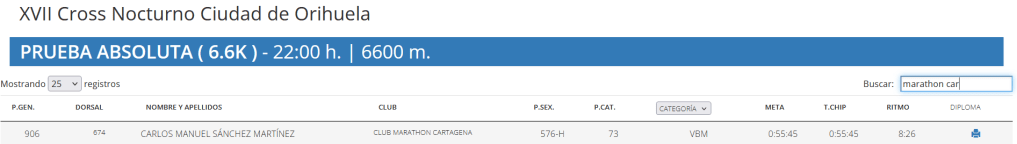

(Acabo de mirar la clasificación, tampoco fue tan mal. Llegué en el puesto 906… O sea, hubo 35 que llegaron por detrás de mí. ¡Hombres y Mujeres de Hojalata, benditos seáis!)

Debe estar conectado para enviar un comentario.